英格兰队史是有哪些超级中场球员

英格兰为啥没有中场大师?你说,先有鸡还是先有蛋?这是个难题!

因为没有这个土壤!

到底是因为英格兰足球高举高打习惯了,导致各队在青训时期没有培养球员组织能力的习惯?

还是因为英格兰队缺乏组织型中场大师,才被迫选择高举高打?

这就陷入了“先有鸡还是先有蛋”的悖论,而且容易引发各种恶性循环。

这,还得从英格兰传统的“足球哲学”开始说起。

现代足球,是由英格兰人发明的,早期的英格兰队,确实也参与过技战术革新。

比如说英格兰球队发明了WM阵型。

但是,在此之后,英格兰人,对于足球哲学的研究,陷入原地踏步的状态。

他们不但不积极参与世界杯或者欧冠等国际足球赛事,而且在技战术思维革新方面的参与热情程度,也远远不如德国人,荷兰人或者意大利人。

英格兰足球和英国人一样,喜欢“孤立”。

长期与外界足坛隔离,导致了英格兰球队认为本国联赛(甚至比别的国家更重视本国的足总杯)才是最好的。

只要能够战胜本国联赛的对手,就觉得自己是世界足坛最强的球队。

如果一直抱着这种思维,英格兰足坛,是很难产生拥有想象力和创造力的大师级球员。

虽然,后来的英格兰球队,还是参加了世界杯,欧洲杯或者欧冠等足球赛事,与外界有了交流。

但是,英格兰足坛“自我封闭”的传统思维,还在。

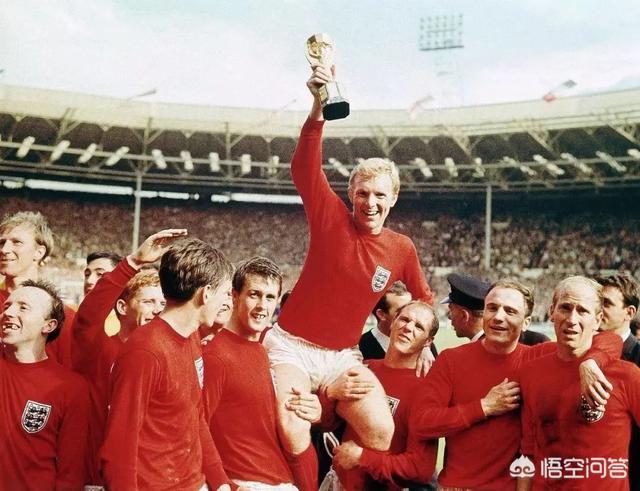

比如说1966世界杯英格兰队夺冠之后,英国人一直奉行“赢球后下一场就不要再换人”或者“一套442阵型打到底”的习惯。

英格兰足球传统的442阵型体系下,组织型中场,没有多少生存空间。

因为这套阵型的精髓是,中路球员大范围跑动,边路球员两翼齐飞,前锋“一高一快”的冲击体系。

长传冲吊,最适合“传统英式足球体系”的打法。

在英格兰人看来,球员的身体对抗能力和绝对速度,比控球技术和阅读比赛能力更重要。

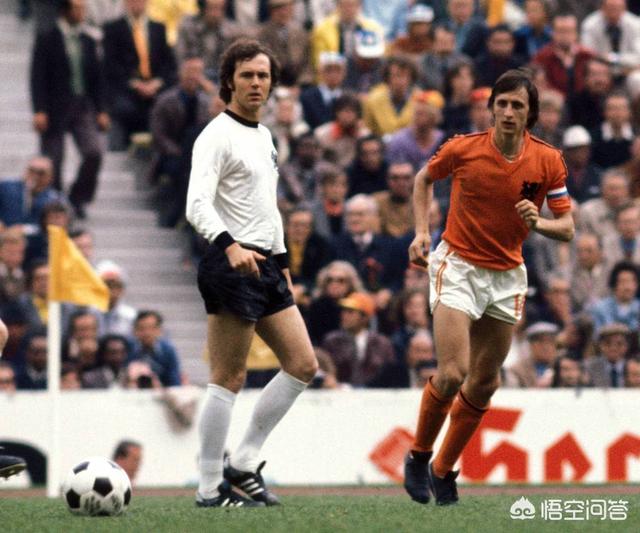

同期的世界足坛,正在进行新一轮的技战术打法革新。

荷兰足球的全攻全守,德国的自由人,还有意大利的链式防守,都让球员和教练的战术思维更上一层楼。

英格兰球队不但没有做出任何改变,而且到了上世纪80年代,英格兰球迷还屡屡搞事情,导致英格兰球队被禁赛多年。

这么一来,英格兰足球人士跟外界交流又变少了。

等到90年代,英格兰的联赛停赛期满,英格兰足坛的战术体系和足球哲学,已经远远落后于外界。

因此,像坎通纳,博格坎普,佐拉或者亨利等在其他联赛已经“边缘化”的球员,在英超联赛,都能“技术扶贫”。

英格兰足坛也不是没有出场过组织大师,比如说1990世界杯和1996欧洲杯的加斯科因,帮助英格兰队获得那几十年的最佳战绩。

但是,场外因素造成加扎早早淡出主流足坛。

曼联名宿斯科尔斯的组织调度能力不错,不过在英格兰队,“生姜头”甚至竞争不过杰拉德和兰帕德,只能早早退队——虽然斯科尔斯是大师,但是“双德”的攻击力更强,更直接,英格兰队更喜欢这类型的球员。

除去加斯科因和斯科尔斯,英格兰足坛在最近这30年,根本就没有其他顶级组织型中场——别说是齐达内哈维皮尔洛德科莫德里奇级别,哪怕是罗西基这个级别的大师,在英格兰本土球星当中,都不多见。

相比之下,兰帕德杰拉德这样的得分型中场,贝克汉姆这样的传中高手,或者亨德森这样的勤奋型球员,才是英格兰足坛的最爱。

技术粗糙只是一点,更关键的是,哪怕偶尔出现几个技术细腻的中场球员(比如麦克马纳曼或者乔科尔),英格兰足坛也是把他们往“突击手”方向培养,而不是转型当“中场大师”——更重视他们的攻击速度,而不是控球组织能力。

这就不仅是技术问题了,还跟思维方式有关。

我们只能说英格兰足坛的组织型中场人数本来就少,球队还更喜欢高举高打的踢法,这就回到开头的“恶性循环”话题了。

没错!这种恶性循环就是,既然英格兰足球习惯高举高打,那么小球员自然就不会把重点往“组织能力”方面训练。

英格兰足球体系也无法让小球员提升阅读比赛能力或者大局观这些。

而“组织型中场”人数太少,又就导致了英格兰足球继续往“高举高打”方面发展。

你觉得除了加斯科因和斯科尔斯,英格兰足坛还有哪些组织型中场?欢迎一起讨论。

如果觉得我说得有道理,可以点击关注我的头条号“绿茵守望者”,您的回复,关注和点赞,是我发文的最大动力!

到底是因为英格兰足球高举高打习惯了,导致各队在青训时期没有培养球员组织能力的习惯?

还是因为英格兰队缺乏组织型中场大师,才被迫选择高举高打?

这就陷入了“先有鸡还是先有蛋”的悖论,而且容易引发各种恶性循环。

这,还得从英格兰传统的“足球哲学”开始说起。

特别声明:所有资讯或言论仅代表发布者个人意见,一牛直播仅提供发布平台,信息内容请自行判断。

标签: 世界杯

-

比利时与西班牙。 俄罗斯像是有灵力,小组赛首轮,被外界看好的传统强队像是提前说好一样,纷纷栽了跟头。巴西、德国、阿根廷,还有法国(虽然高卢雄鸡首轮啄了食,... (查看全文)2024-09-12 | 阅读:142次

比利时与西班牙。 俄罗斯像是有灵力,小组赛首轮,被外界看好的传统强队像是提前说好一样,纷纷栽了跟头。巴西、德国、阿根廷,还有法国(虽然高卢雄鸡首轮啄了食,... (查看全文)2024-09-12 | 阅读:142次 -

距离俄罗斯世界杯开幕还有整整一个月的时间,各支国家队也在近日陆续公布了参加世界杯的35人大名单今天凌晨,巴西国家队公布了俄罗斯世界杯杯大名单,和以往一样,巴... (查看全文)2024-09-09 | 阅读:131次

距离俄罗斯世界杯开幕还有整整一个月的时间,各支国家队也在近日陆续公布了参加世界杯的35人大名单今天凌晨,巴西国家队公布了俄罗斯世界杯杯大名单,和以往一样,巴... (查看全文)2024-09-09 | 阅读:131次 -

综合全场,德国队的确胜之不武,而且博阿滕成了犯规能手,踢得真心相对于瑞典而言不够“文明”。从团队合作而言,瑞典队显然是配合得更加到位,不仅在反攻中,而且更加... (查看全文)2024-08-30 | 阅读:144次

综合全场,德国队的确胜之不武,而且博阿滕成了犯规能手,踢得真心相对于瑞典而言不够“文明”。从团队合作而言,瑞典队显然是配合得更加到位,不仅在反攻中,而且更加... (查看全文)2024-08-30 | 阅读:144次 -

呵呵,这个问题应该这样看?世界杯的黑马,之所以黑,是因为他不是传统强队,同样不是类似英格兰这样有点实力,总被看好,最终却不能被看好的球队。也就是说,这个黑马... (查看全文)2024-08-30 | 阅读:155次

呵呵,这个问题应该这样看?世界杯的黑马,之所以黑,是因为他不是传统强队,同样不是类似英格兰这样有点实力,总被看好,最终却不能被看好的球队。也就是说,这个黑马... (查看全文)2024-08-30 | 阅读:155次 -

看世界杯的成绩,看欧洲杯和世界杯的成绩,这句话都没有绝对的定论,我们只能说在德州是最强的足球国家之一。即使在低谷期,都能踢出不错的成绩,且低谷期并不多,大多... (查看全文)2024-08-27 | 阅读:146次

看世界杯的成绩,看欧洲杯和世界杯的成绩,这句话都没有绝对的定论,我们只能说在德州是最强的足球国家之一。即使在低谷期,都能踢出不错的成绩,且低谷期并不多,大多... (查看全文)2024-08-27 | 阅读:146次

- 特别声明:本站所有直播和视频均来自互联网,本站不从事任何经营业务 备案号:苏ICP备19037501号 广告合作@huzhan6688